「社内コミュニケーション」に再現性を

仕事をしていく上で、「コミュニケーション」について考えたり悩んだことがない方はいないかもしれません。

それどころか、「コミュニケーションは難しい」「コミュニケーションは苦手だ」と感じる方や、自分自身が大きな課題に直面しているわけではないけれど、「社内全体」「組織カルチャー全体」を見回したときに、課題を感じている方もいるかもしれません。

一見、とらえどころがなく再現性がないようにも感じられる「コミュニケーション」に形を与えて、各企業、組織、コミュニティが、目的に応じた社内交流設計を行い、必要なコミュニケーション活性化を達成できるようになることを目指して綴るのが本記事になります。

社内コミュニケーションの実態(2021年版)のご紹介

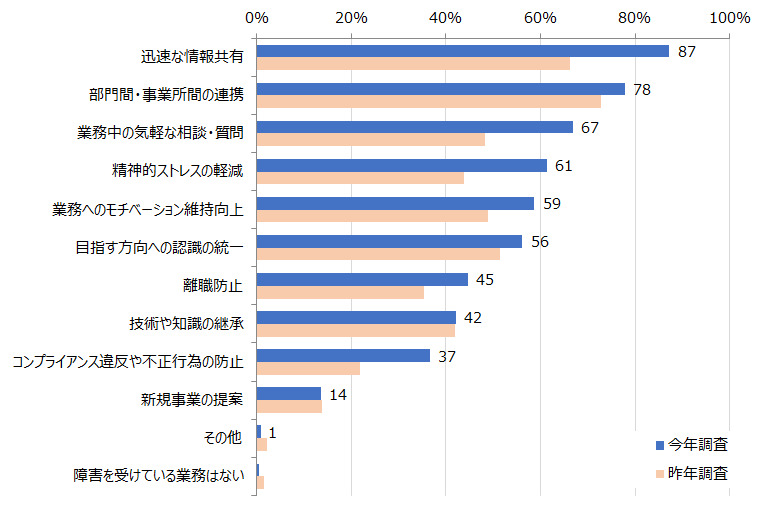

HR総研の「社内コミュニケーションに関するアンケート2021」がとても興味深いです。

2021年は、長引くコロナの影響を受けて、多くの企業でリモートワークが進行・継続・続行などの意思決定をされる年となりました。その影響も受けて、9割が「迅速な情報共有」に支障を感じ、また「気軽な相談やストレス軽減に対する影響」が昨年に比べて増加しています。

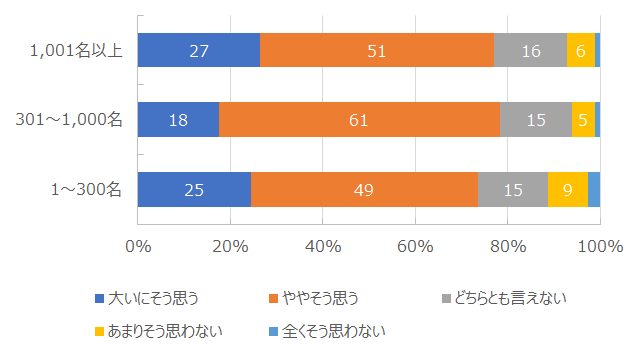

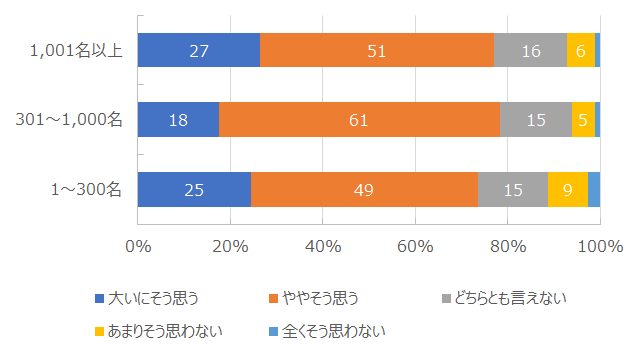

社内コミュニケーション不足による業務障害の内容

また、「自社の社内コミュニケーションに課題がある」と回答したのは7割でした。

自社の社内コミュニケーションに課題があるか

こちらもコロナの影響を受けて・・・?と思いきや、特に注目したいのは、この設問に対する回答は、2020年の結果とほぼ変わらないという点です。

自社の社内コミュニケーションに課題があるか(「社内コミュニケーション」に関するアンケート調査-2020年)

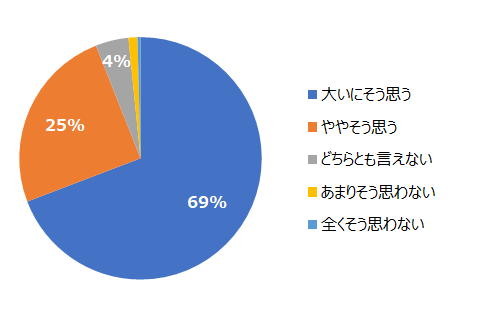

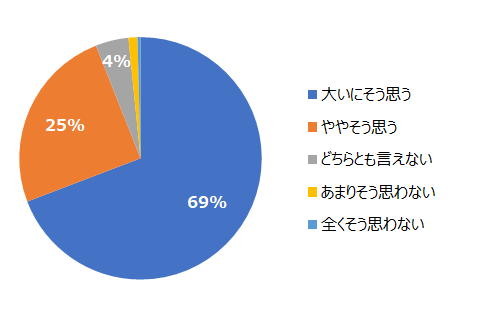

また、「社員間のコミュニケーション不足は障害になると思うか」について、「そう思う」と回答した割合は94%に及びます。

社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になると思うか

つまり、「社員間のコミュニケーションは、業務推進に必要不可欠だ!」という認識があるにも関わらず、なかなか課題解決に至っていない、しかもリモートワークが始まって、新たな問題にも直面しているという事実が浮き彫りになりました。

出典:「ProFuture株式会社/HR総研」

【HR総研】社内コミュニケーションに関するアンケート2021

【HR総研】社内コミュニケーションに関するアンケート2020

まずは、社内コミュニケーションをWHY・WHO・WHAT・HOWで把握しよう

「自社の社内コミュニケーションに課題がある」という認識があっても、なかなか改善に至らないのはなぜでしょうか?

一つは「コミュニケーションの状態が悪い(問題がある)」のは分かっているが、「具体的な課題は何か」原因が特定できていないことが挙げられます。

コミュニケーションの改善や、社内交流を促す施策やサービスは、世の中にたくさんあります。「1on1」「サンクスカード」「オンライン飲み会」「謎解きゲーム」など、古典的なものから新しいものまで様々です。

実際にこれらを取り入れることで改善が見られることもあるし、うまく機能しないこともありますよね。それはなぜかというと、これらの社内交流施策は、コミュニケーションの「HOW」に当たる部分だからだと考えます。

「なぜ」「誰の(WHO)」「どんなコミュニケーション(WHAT)」を「どうしたい(OBJECT)」のか。ここが明確になって、初めて「どのようなツール(HOW)」で「どのようなルールで(HOW)」「どのような機会を提供して(HOW)」改善するかの具体策が見えてきます。

ところが、多くの企業で見受けられるのが、上位概念がきちんと議論されないうちに「HOW」ありきで議論が進んでしまうケースです。

HOWは、実際にやることやかかる時間・料金などが明確で、一番手に取りやすい「形」を持っているため、みんなで議論する際にわかりやすいです。

例えば、「2012年にYahoo!が1on1を導入して、今では企業の40%以上が導入しているらしい。」といった具合です。「それならうちも導入したほうがいいのではないか」「導入するにはどういうステップを踏めばいいか」という議論になるわけです。

これが、自社の「WHY・WHO・WHAT」にフィットしていれば効果が出るし、フィットしていなければ(例えば、マネージャーと部下による1対1コミュニケーションではなく、部下複数人によるヨコの連携のほうがより重要だった、などの場合)「効果が出ているような、出ていないような…やらないよりかはマシだけど…」といったように、取り組みを評価できない事態に陥ってしまうことが、容易に想像できるのではないでしょうか。

「社内コミュニケーション」の戦略設計を行うためのフレームをご紹介

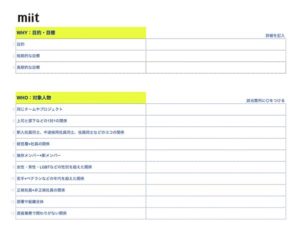

miitでは、自社に必要な社内コミュニケーションを把握するためのWHY・WHO・WHAT・HOWから成る「チェック項目108」をホワイトペーパーとしてご用意しています。

本記事では、その項目を紹介します。自社の課題発見や、優先順位の見極めに、ぜひご参考ください。

①WHY

まずは、「なぜ、社内コミュニケーションを行う必要があるのか」「なぜ、コミュニケーション活性化が必要なのか」ということです。

ここが言語化されていると、HOWを議論する際の視点がクリアになるので、ぜひ今一度取り組んでみましょう。

WHYは、目的・短期目標・中長期目標の3つで整理をしていきます。

【例】

■目的:社員ひとりひとりが経営者視点を持ちながら業務を推進する

■短期目標:社員ひとりひとりが、自分のチームで意見を述べられるようにする

■中長期目標:改善案や新規事業の提案が週一の定例MTGで持ち上がり、検討・実施されるスキームをつくる

目的には、「業務推進」の要素が入るように思いますが、方針は各社・各部署様々なはずです。攻めの事業部なのか、守りの事業部なのか、また現在の業績によってもニュアンスが変わるのではないでしょうか。

目的を言語化した上で、短期目標・長期目標には「コミュニケーション」に関連する内容を入れてみましょう。

②WHO

次に、「組織内の、具体的に誰のコミュニケーションを活性化したいのか」という点を明文化します。

例えば、課長と各メンバーの1対1のパイプを太くする必要があるのか、役員と現場が直接コミュニケーションする機会をつくり、経営方針を浸透させることが重要なのか、新たに転職してきたメンバーがヨコ×ナナメの関係性を築き能力を発揮してもらいやすくする・・・などのケースもあります。

一番大きな単位としては、「社内全体」という課題を持った企業もありそうです。例えば「社内カルチャーを、気軽に発言したり、挨拶したり、交流が発生しやすい明るいムードに変えていく必要がある」などです。

紐解いていくと、「関わる人数」が、まちまちであることが分かりますね。

コミュニティやカルチャーの変化や育成は、「小さく初めて大きく拡げる」のが鉄則なので、関わる人数が多ければ多いほど、最初に誰の何に手を付けて、どう拡めていくのかには、作戦が必要です。

また、実際に施策を導入する際には、当然のことながら、人数×一回にかかる時間×実施期間×コストの掛け算で実現可能性を検討することになりますので、人数もしっかりと把握しておきましょう。

また、関わる人物の関係性を、タテ、ヨコ、ナナメで整理することもおすすめです。

■タテ:

直接的に同じ目的を所有している

※同じプロジェクト、部署、チーム■ヨコ:

直接的に同じ目的を所有していないが、ネットワークや関係性が必要

※新入社員の同期ネットワーク、部署内外の管理職同士■ナナメ:

密な関係性は必要ないが、視点・視野・視座を広げるための相談や質問、意見交換が必要

※今は分かれているけど、連携が必要な部署同士

※役員と社員、他部署の部長とメンバー、中途社員と専門職メンバー

タテ・ヨコ・ナナメによって、必要なコミュニケーションの質や頻度が変わってくることが想像できるのではないでしょうか。

同じ目的を所有している「タテ」の関係は、常日頃からミーティングを開くなどで問題がなくとも、ヨコ・ナナメの関係構築が置いてきぼりになっている企業は割と多くいます。

特に、成長期の企業で採用にアクセルを踏んでいる企業は、同時に社内コミュニケーションに手を付けていかないと、「気がついたら顔の知らない人だらけで、ナレッジシェアに滞りが出る」「帰属意識やエンゲージメントの低下」などが起きかねません。

「タテ」の関係でつまづいている場合、競合関係(お互いのことを悪く思っており、他責が生じている状態。日常コミュニケーションにも支障が出ている)である可能性も高いです。その場合、問題解決は自分たちの手には負えず、人事部や経営者、その他第三者の介入を必要としているケースもあるでしょう。

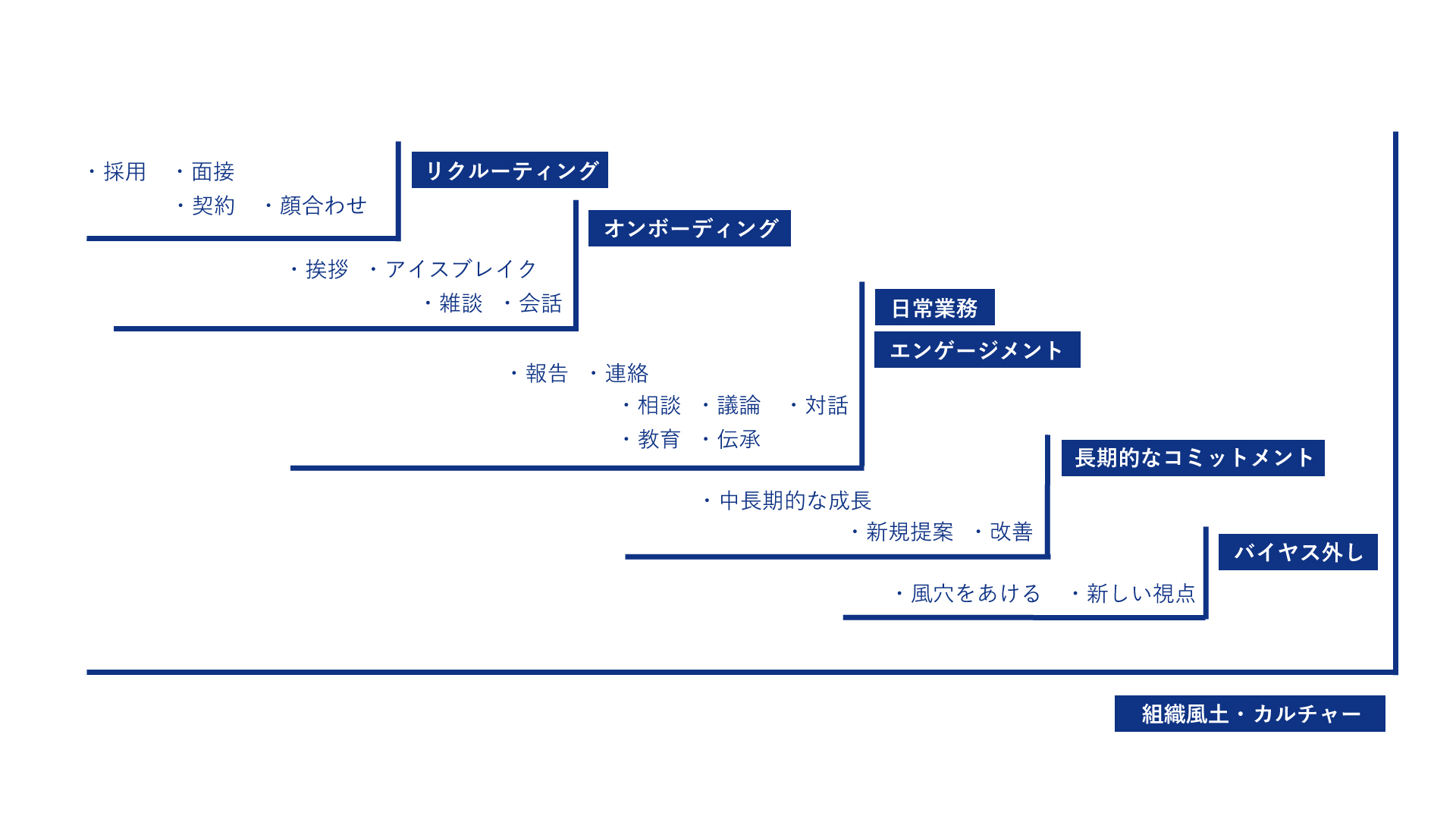

③WHAT

次に、関わる人たちの間で、どんなコミュニケーションが現在行われているのか、またどんな社内コミュニケーションが足りていないのかを明確にしていきます。

この場では、大まかに11のカテゴリを紹介します。

WHAT-コミュニケーションのカテゴリ

④HOW

次に、いよいよHOWを整理していきます。

HOWは、コミュニケーションをどのように達成するか、というより具体的な部分で、

3つの項目からみていきます。

■HOW1-機会

■HOW2-ツール

■HOW3-ルール

HOW1-機会

まずは、③で挙げた11の社内コミュニケーションのカテゴリの中で、現在行われているコミュニケーションの機会と、足りないと感じる機会を整理します。

この際に「業務に直接関係のある項目」と「業務に直接関係のないもの」の2つの視点で整理することをおすすめします。

「業務の支障になるから」という理由で、業務に直接関係のない時間の確保や施策が後回しになるケースも多いですが、「業務外の時間を極力排除すること」で「業務に支障をきたす」ケースもあるからです。また、立場の弱い人(新人や若手、転職者、派遣社員など)にとって、社内コミュニケーションがどういう状況になっているかをチェックすると、ボトルネックになっている課題が見つかるかもしれません。

1.採用/面接

└業務内容

└雇用、給与、役職、NDA、コンプライアンス2.契約/顔合わせ

└顔合わせ

└社員名簿や社内広報誌の閲覧3.挨拶/アイスブレイク

└始業時、終業時、MTG前後の時間

└業務の合間、すれ違ったとき4.雑談/会話

└共同作業の時間をつくる、1on1

└社内SNSに雑談スレッド、ランチ、ブレイクタイム、1on1、喫煙所5.報告/連絡

└業務に関する気軽な質問、議事録、日報、月報、レポート、1on1

└休暇連絡、体調や出産・結婚などパーソナルな情報伝達6.相談/議論/対話

└定例MTG、月次報告、定例以外にちょっとしたことを相談するMTG、定例以外にまとまった時間を使って議論するMTG、ワークショップ、合宿

└体調や出産・結婚などパーソナルな相談、転職や異動の相談7.教育/伝承

└OJT、教育担当、研修、ルールブック

└社内環境整備8.中長期的な成長

└中長期的な戦略や方向性についてのMTG、OKR、360度評価、オフサイトMTG、合宿

└ジャーニー形式で面談、1on19.新規提案/改善

└社内アクセラレーター、研究開発

└目安箱、役員ランチ10.風穴をあける/新しい視点

└他部署に留学できる制度、企業間留学 、オフサイトMTG、合宿

└目安箱、別部署の上司によるメンター制度、面接同席、懇親会、イベント、コラボレーション11.風土やカルチャー

└全社MTG

└飲み会、懇親会、オンラインイベント、ランチ、コーヒーブレイク

HOW2-ツール

次に、コミュニケ―ションツールのチェックです。

現在使っているものを確認しながら、足りていないものや、あるけど機能していないもの、アカウントを一部の人しか所有しておらず不便が生じている箇所などを確認します。

■オンライン

・MTGツール(ZOOM、Microsoft teams、ベルフェイス など)

・社内SNS

・一般的なSNS

・メール

・電話

・スケジュール管理(カレンダーなど)

・バーチャル出社スペース(oVice、Remottyなど)

・クラウド(情報共有のための社内サーバ、Googleなど)

・情報共有ツール(Salesforce、notionなど)■オフライン

・デスク

・会議室

・ちょっとしたミーティングスペース

・ベンチやテラスなどの非公式な空間

・掲示板

・ホワイトボード

・カレンダー

・回覧板

・メモ帳/付箋

・ネームプレート/名札■通信機器

・スマホ

・ケータイ

・ノートPC

・デスクトップPC

・iPad

・FAX

・固定電話■個人アカウント

・各種アカウント

・各種アドレス

・各種番号

・各々の指定場所■その他のツールやサービス

HOW3-ルール

さらに、ルールの状態をチェックします。

・目的別に、どんなツールを使うか明言されている

・目的別に、誰がMTGやコミュニケーション機会を設けるか明言されている

・誰に何を相談すればいいかをマネージャーがわかっている(役割の整理)

・誰に何を相談すればいいかをメンバー全員がわかっている(役割の認知)

・失敗・困ったことが起きたときの連絡ラインが明言されている

・欠勤、自己都合の事柄など、業務外の連絡ラインが明言されている

・業務時間と、業務時間外の連絡や応答について明言されている

機会があってツールもあるのに「それが機能していない」としたら、いつ、どんな目的で何をするかを皆が理解できていないかもしれません。

逆に、「ルールを定める」だけで改善したり、流れがよくなるコミュニケーションの類もあるのではないでしょうか。

⑤カルチャー

WHY、WHO、WHAT、HOWが整理できたら、最後にカルチャーをチェックします。

組織風土や、カルチャーはすべての集大成。

細かい組織診断ではありませんが、大まかな空気感を可視化することができます。

・マネージャー等の統括者は、コミュニケーションに積極的である

・誰かがボールを投げたときに、チームの誰かが反応する安心感がある

・失敗やネガティブな出来事を相談・報告しやすい空気感がある

・メンバー間で、率直に課題や難しい問題を指摘しあえる

・異なった意見や、お互いの違いを受け止め合える

・お互いに対して、人間的に尊敬・信頼しているというムードがある

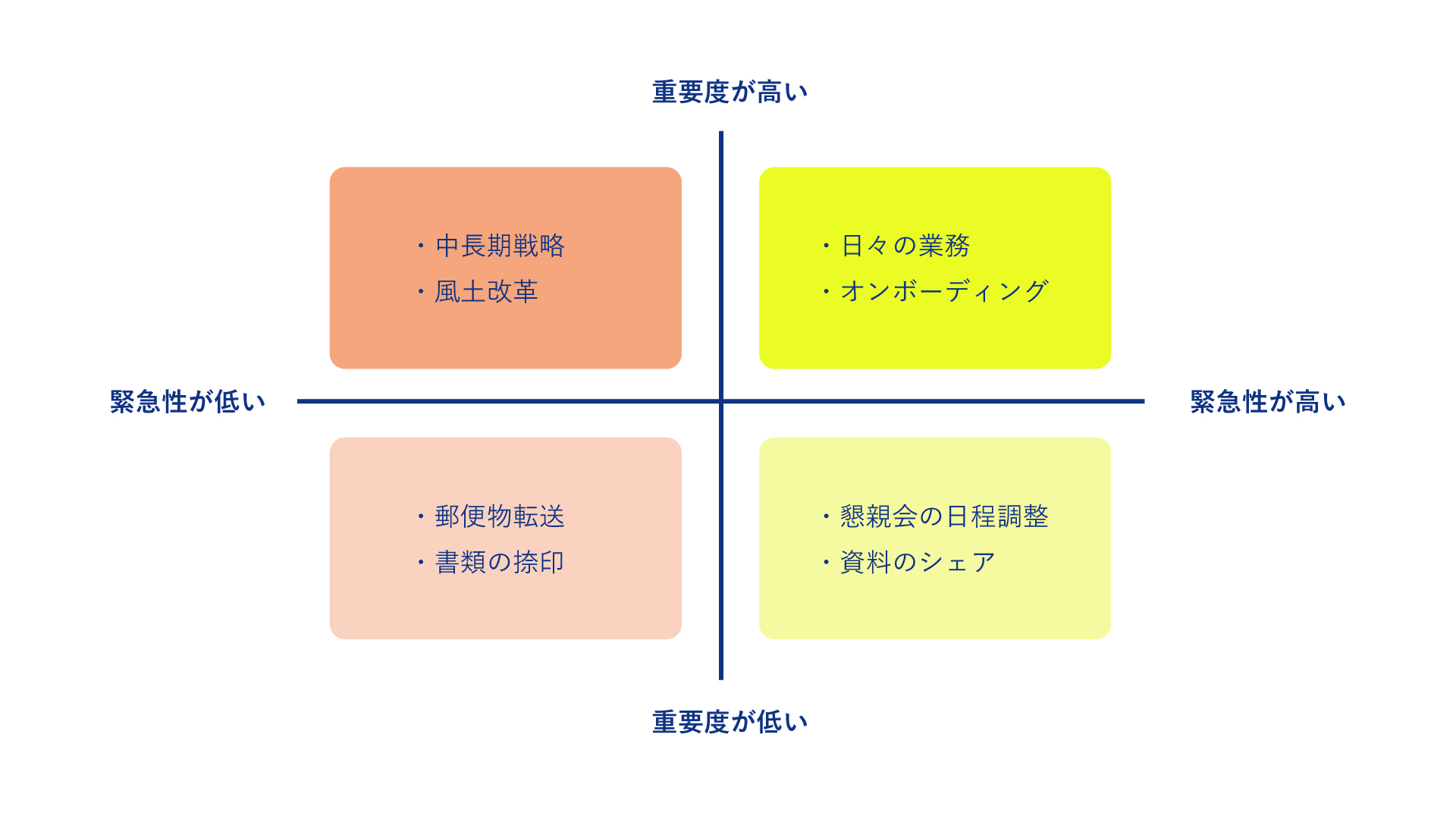

⑥WHAT/HOW 優先順位の確認

ここまで棚卸しができたら、「社内コミュニケーション活性化」に取り組む際に、どこが手薄になっているか、何から手を付けるのがいいか、だいぶ明らかになっているのではないでしょうか。

最後に、取り組むべき優先順位を把握します。例えば、こんなフレームを用いてみるのもいいかもしれません。

企業組織であれば、「緊急性が高いもの×重要度が高いもの」に焦点が当たりやすいですが、整理してみることで「今、本当に優先度の高いコミュニケーション課題」が明確になるかもしれませんし、社内でコミュニケーション活性化の施策を導入する際の、共有知をつくるときにも役立ちます。

緊急性×重要度で分類したコミュニケーション内容

おわりに

社内コミュニケーションの活性化は、ひとりひとりの当事者意識や主体性があって、初めて効果が出るものです。

つまり、新しい施策、新しい方針、サービス導入を検討する際には、現場の理解や、本音が大変重要です。社内コミュニケーションで不都合や不具合を感じやすいのは、立場が弱い人であるケースも多いです。この人たちの本音に耳を傾けることで、改善ポイントが見つかることもあるでしょう。

施策の先導者は、「何に効果をもたらすか」という仮説と「どれくらいの時間をかけ、どういう状況になったら成果がある」と判断するのか。

コミュニケーション施策を的確に設計し、現場の本音に耳を傾けながら、辛抱づよくPDCAを回す必要があるでしょう。WHY、WHO、WHAT、HOWに照らし合わせながら、経営層、人事部、現場、マネージャー、若手、みんなが社内交流に主体性を持って、ポジティブに取り組めるようになることを祈っています。

miitでは、本日ご紹介した「WHY・WHO・WHAT・HOW・カルチャー・優先順位」を丸ごとチェックできるフレーム(エクセル)を無料配布しています。

社内コミュニケーションの施策検討、優先順位の把握、ゴールを導くまでのステップづくり・・・それらにお役立てていただけたら幸いです。

ご希望される方は、お気軽に下記よりお申し込みください。

本記事のライター

楢侑子 Nara Yuko

株式会社ナムフォト 代表取締役/ miit代表 / 写真心理学士

多摩美術大学で写真を始めて以来、写真家として活動を続けながら、mixi、TOKYO FM avexなどでメディアの企画・編集に従事。ライター時代はヒット記事を連発。さらにコミュニティデザインの仕事を経て2016年ナムフォト設立。ポートレート撮影を「究極のコミュニケーション」と位置づけ、撮影やワークショップを行う他、写真を使ったコーチングセッションを提供。BtoB向けのワークショップ運営やチーム立ち上げ、研修事業に関わっている。2020年、写真心理学という独自メソッドを用いた研修サービス「miit」をリリース。